Домашние заботы

Все домашние заботы во времена молодости наших родителей, не говоря уж о бабушках и дедушках, строго делились на женские и мужские. Ведение домашнего хозяйства было одной из самых основных обязанностей женщины. После трудового дня женщина бежала домой, чтобы приготовить ужин на всю семью. Ни о каких полуфабрикатах не могло быть и речи, да и это был бы позор для хозяйки. А на мужские плечи ложилась сугубо мужская работа, т.е. связанная с использованием силы (принести-унести, прибить-приколотить и т.д.), но были, конечно, и исключения из этого правила.

Из привычных нам сейчас благ цивилизации у сельских жителей до конца 60-х годов было только электричество и то не 24 часа в сутки. Нам остаётся только восхищаться нашими мамами и бабушками, которые могли содержать дом в идеальном порядке, готовить каждый день и обходиться при этом без мультиварок, пылесосов и стиральных машин.

В каждом доме и квартире п/х «Победа» обязательно была русская печь, занимающая центральное место. Надо сказать, что конструкции русских печей отличались друг от друга не только в разных краях нашей необъятной Родины, но даже в одной области. Печка в нашей квартире выглядела вот таким образом (точный рисунок или фото я найти не сумела, поэтому топку плиты пририсовала сама).

Антон Катышев. Изба. Полдень.

Печное отопление диктовало хозяйке распорядок дня (особенно зимой): хочешь-не хочешь, но встать надо рано утром, чтобы выгрести золу из печки, вынести её к сараям, а на обратном пути прихватить охапку поленьев. Пока мы с братом сладко сопели под тёплым одеялом, мама торопилась растопить печь, поставить на плиту чайник и сварить завтрак.

Особенностью нашей печки была встроенная плита, как на этой фотографии. Если нужно было приготовить еду, достаточно растопить только плиту; на двух вьюшках умещались и кастрюля, и чайник. Если же хозяйка хотела что-то испечь, то дрова загружались в саму печь (как на фото). Когда поленья достаточно прогорали, их раздвигали в стороны и ставили в печь противни с пирогами или булочками-«розочками», посыпанными сахаром и маком.

Дрова заготавливали с осени, вернее сказать, выписывали необходимое количество кубометров в Алексеевском лесхозе. По заказу приезжала грузовая машина с брёвнами, которые выгружали около сарая-дровника. Когда у папы выдавалось свободное время, он с помощью кого-нибудь из соседей-мужчин распиливал брёвна на козлах.

Евгений Пермяк. Чужая калитка (иллюстрация)

После этого получившиеся чурбаки нужно было переколоть с помощью топора-колуна на поленья, а потом сложить в поленницу в дровяном сарайчике.

|

|

Дрова нужно было экономить, тепло в доме беречь, поэтому заслонку в печи старались вовремя закрыть: опоздаешь – и тёплый воздух из печи в прямом смысле слова вылетит в трубу; поторопишься, не разглядишь, что не все ещё угольки прогорели, - и можно было угореть. Что и произошло однажды со мной и братом, когда нас оставили дома одних. Нам повезло, что мама вовремя прибежала с работы проверить, как у нас дела.

Летом еду готовили на керосинке или керогазе, которые при регулировке пламени начинали коптить. Потом запах керосина ещё долго держался в комнате. На этот «кухонный гаджет» («гаджет» простыми словами — это технологичное приспособление, предназначенное для улучшения качества жизни) можно было поставить что-то одно: или кастрюлю, или сковородку. Вода на керосинке закипала долго, поэтому готовить предпочитали что-то простое (и чаще всего постное, без мяса): щи, жареная картошка, яичница.

|

|

Вообще еда в то время была простой, достаточно однообразной и сезонной. Все знают поговорку: «Щи да каша – пища наша»? Вот добавить ещё к этому жареную или варёную картошку, и меню будет полным. Готовили, кстати, на смальце, топлёном масле или маргарине, но не на растительном масле, как сейчас; потому что постное масло раньше было натуральным, не дезодорированным и очень запашистым, ароматным. Зато и салаты-винегреты с ним были гораздо вкуснее.

Фрукты и овощи появлялись на нашем столе только в сезон, а мандарины-апельсины-грецкие орехи нам доставались только под Новый год в подарке от Деда Мороза. Иногда, с получки, мама баловала нас вафельным тортом, который привозила из Хвалынска. А обычно, если захотелось чего-то сладкого, мы с братом грызли брикеты киселя или размешивали в стакане какао-порошок с сахаром, добавив чуть-чуть воды; получалось что-то вроде жидкого шоколада. Некоторым знакомым мальчишкам и девчонкам мамы делали из плавленого сахара леденцы – петушков и зайчиков на палочках.

Холодильников в 60-е годы ни у кого не было, и если в холодное время года кастрюли с едой можно было вынести в сени, то летом хранение продуктов становилось большой проблемой. Нашу семью выручал погреб, выкопанный недалеко от сараев: просто квадратная яма в земле, накрытая сверху досками и присыпанная землёй. В центре – лаз под деревянной крышкой (творило), которая круглый год не запиралась. Подготовка погреба к лету начиналась ещё в конце зимы: папа сгребал снег и скидывал его в погреб, разравнивал, утрамбовывал. Вот на снег в погребе летом и ставили банки с молоком, сметаной, топлёным маслом и прочим.

Л. Воронкова. Бабушкины дела (иллюстрация)

В конце лета погреб начинали заполнять припасами на зиму: чаще всего это были бочки-кадушки с огурцами, помидорами и капустой, картошка, морковь и свёкла. Тыкву хранили дома, закатывая под кровать.

Как правило, капусту рубили с конца сентября до середины ноября. Дубовые бочки тщательно мыли, ошпаривали кипятком. Затем втирали в дерево ржаную муку, посыпали ею же дно, укрывали верхними листьями с кочанов и уже на них потом накладывали капустное крошево.

Рубка капусты. Владимир Кочунов.

Запомнила такую картину: прямо перед крыльцом на вынесенном из кухни столе мама с женой брата, т. Настей Прониной, очищали кочаны от верхних листьев, разрезали их на четвертины, вырезали кочерыжки. Потом рубили капусту специальными закруглёнными по бокам сечками в деревянном корытце, стоящем на табуретках; добавляли морковь, мешали с солью в ведре или большой кастрюле. Потом с этим ведром спускались в погреб и уже там плотно набивали смесью бочки. Зачастую в рубленой капусте квасили яблоки, а также небольшие плотные кочаны, разделённые на четыре-шесть кусков.

Мы, дети, толпились рядом, грызли кочерыжки и слушали разговоры старших. Было шумно, весело, в морозном воздухе витал капустных запах, кочерыжки раздражали нёбо приятно-горьковатым вкусом, а сама капуста – сладкой и сочной хрусткостью.

Заканчивались, как правило, такие сходки «поллитрой» за общим столом с чёрным хлебом, солёным салом, отварной картошкой и консервами «Килька в томате». Иногда ещё и песнями под гармонь.

Сейчас мне даже представить трудно, как мама зимой шла по снегу до погреба, откапывала крышку, спускалась по лестнице вниз, держа при этом в одной руке керосиновую лампу или фонарик, а в другой - чашку под капусту и огурцы. Потом из бочек надо было всё это достать (а это, оказывается, тоже наука!), да ещё и вылезти на свет божий по той же лестнице.

Сегодня кухня, ванна, кладовка каждой хозяйки напичканы всевозможными средствами для уборки, которые значительно облегчают быт. В нашем детстве не было такого изобилия хозяйственных средств, как сейчас. Для такого повседневного дела, как мытьё посуды, хозяйки использовали хозяйственное мыло, соду или горчицу. Пригоревший жир кипятили, а потом оттирали, особо грязные тарелки замачивали в тазу с водой на несколько часов — в общем, та ещё была задача. Сильно загрязнённые бутылки из-под растительного масла отмывали горячей водой, добавив в неё немного соды и песка (или даже пшена). Канализации в домах не было: все отходы собирались в вёдра – что на корм скоту, что на помойку.

Для уборки в доме наши мамы и бабушки использовали только два инструмента - веник и тряпку, никаких швабр-«лентяек» не было и в помине. Не зря же их так прозвали - лентяйки: не хочешь мыть полы согнувшись, значит и сама ленивая хозяйка. Уже в семидесятые годы, когда мы жили в другом районе, мне приходилось мыть полы не только дома, но ещё и у бабушки. И я помню, как отвоёвывала право пользоваться шваброй хотя бы для мытья полов под кроватями и другой мебелью, а взрослые мне хором доказывали, что качественно их вымыть можно только руками.

Помните знаменитую фразу из букваря: «Мама мыла раму?». Её переписывали миллионы советских школьников. Вряд ли они задумывались, сколько сил уходило у женщин на генеральную уборку и на то, чтобы отмыть ту самую оконную раму. Раньше окна были деревянные с двойными рамами, наши мамы и бабушки старались мыть их дважды в год: весной и осенью. На это занятие иногда уходило несколько дней. Приходилось несколько раз менять мутную воду. И напоследок вытереть стекло насухо скомканной газетной бумагой. Она отлично впитывала влагу, а содержащийся в типографской краске свинец придавал чистым стёклам особый блеск.

Окна на зиму задраивали наглухо, щели протыкали ватой и заклеивали бумажными полосками, а между двойными рамами понизу для утепления клали вату и ставили рюмки с солью. Этот простой приём предотвращал запотевание оконного стекла в холодное время года — соль впитывала лишнюю влагу. Иногда на вату клали новогодние игрушки, что выглядело особенно симпатично: будто игрушки лежат на белом снегу.

Окна в морозы сначала зарастали инеем, а потом и толстым слоем льда, что нам, детям, очень нравилось, потому что на окнах появлялись красивые узоры: то пальмы, то ёлки, какие-нибудь фантастические зверушки, то ещё что-нибудь воображаемое, а в комнате устанавливался таинственный полумрак. На современных же пластиковых окнах этой красоты уже не увидишь.

"Зимнее окно" этюд с натуры. Atelier Nature (atelier-art)

Стёкла в окне из-за разницы температур на улице и в комнате часто запотевали, капли воды стекали вниз и накапливались в вате. Но бывало так, что уже вся вата была пропитана влагой, и тогда вода капала на пол под окном.

В избе моей подруги Тони Глазковой на этот случай было придумано вот что: по обе стороны подоконника на вбитых в него гвоздиках дядя Петя вешал обыкновенные пустые бутылки. Вдоль нижнего края рамы по подоконнику укладывалась скрутка из тряпки (или полоска войлока от старых валенок), концы которой опускались в горлышки бутылок. По этой скрутке и стекала вода. Вечером хозяин обходил избу, проверял все бутылки и воду из них выливал. Так половицы под окнами не гнили, долго оставались прочными.

Стирке белья и одежды во времена молодости мамы отводился целый день. Во-первых, воду надо было наносить из колодца, что стоял неподалёку от нашего дома, напротив школы. Берёшь коромысло, два ведра – и вперёд! Зимой и летом путь одинаков.

Андрей Вилков. Колодец.

Затем эту воду нужно было нагреть. Счастливые обладатели личных бань чаще всего грели воду в бане на печке; остальные использовали кипятильники, керогазы, керосинки и дровяные плиты в доме.

Потом рассортированное бельё замачивали в корыте, хозяйственным мылом застирывая сильные пятна. Замоченную одежду стирали руками или на стиральных досках. Отжимали постиранное бельё руками. Когда маме было сложно отжать большие вещи, ей помогал папа, они выкручивали бельё в четыре руки.

После первой стирки иногда постельное бельё кипятили, чтобы отбелить (кстати, всё постельное было исключительно белого цвета). Помню эти огромные кастрюли-выварки для кипячения белья: в доме стоял специфический запах, а ещё пар, как в бане. Дальше нужно было бельё прополоскать в воде с синькой, чтобы не было желтизны, и чтобы бельё свежее выглядело.

Сушили выстиранную одежду и бельё на улице, вывешивая на протянутые во дворе верёвки и закрепляя деревянными прищепками. Зимой мама и бабушка заносили замороженные листы белья в дом для досушивания. Тогда по всей квартире разливался аромат мороза, который ничего общего не имеет с отдушкой в современном порошке «Миф. Морозная свежесть».

Вспоминая, как нашим мамам и бабушкам было тяжело стирать и поддерживать в чистоте одежду, я понимаю, почему они ругались, когда мы приходили домой извозюканные в грязи. Ведь каждая стирка – это ещё один тяжёлый день в их и так нелёгкой жизни.

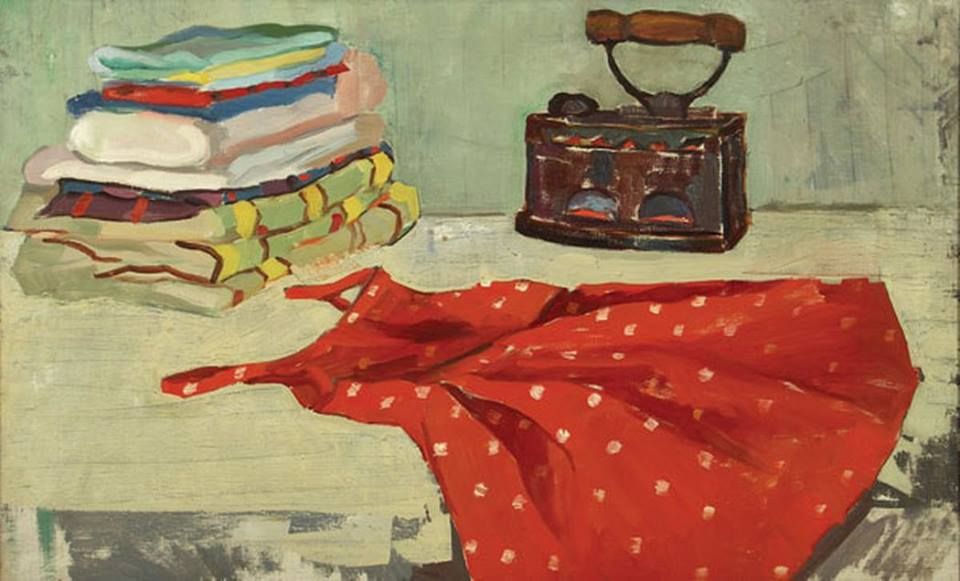

Потом всё это бельё надо было обязательно перегладить. В нашей семье было два утюга: чугунный и электрический. Первые электроутюги не имели регулятора температуры, необходимо было интуитивно выжидать время нагревания утюга, выключать из розетки и гладить до остывания. Хозяйкам приходилось брызгать одежду вручную (помню, что мама набирала в рот воду из стакана, а потом прыскала ей на одежду, которую гладила).

Валентина Авдышева. Натюрморт с утюгом. 1964 год.

Когда не было света, использовали чугунный утюг: если это был литой утюг, его для нагрева ставили на плиту; если утюг угольный, то клали внутрь горячий уголь. Однако, остывал такой утюг достаточно быстро. Угольки приходилось время от времени раздувать. Для этого хозяйки размахивали утюгом из стороны в сторону, что при его весе было не просто.

Многие домашние обязанности наших мам и бабушек со временем ушли в историю. Например, штопка шерстяных носков, которые очень быстро протирались на пятках. А ведь ещё их надо было связать, как и варежки. Но перед этим: вырастить овец, настричь шерсти с них, перебрать шерсть и промыть, далее спрясть из шерсти нить, а уж потом из этой шерстяной нити связать носки и варежки на всю семью.

Картина Леонида Милованова «У печки»

Часто носки не штопали, а отрезали всю нижнюю износившуюся часть и надвязывали новую. В хозяйстве берегли любую ниточку: распускали на нитки остатки носков, чулок, свитеров и сматывали в клубочки. Их потом и использовали для штопки или надвязывания носков.

Практически в каждом доме была швейная машинка, которая считалась семейной реликвией. В большинстве своём швеи были самоучками, как например моя бабушка Нина Николаевна Пронина, и овладевали мастерством шитья при помощи книги «Домоводство» 1957 года выпуска и журналов «Крестьянка» или «Работница». Шили всё — нижнее бельё, сорочки, штаны, платья, рубашки. За швейной машиной нередко просиживали ночами, потому что другого времени не было. Таким образом женщины одевали всех членов семьи.

Старую одежду не принято было выбрасывать. Что-то шло на тряпки, что-то можно было отдать (детскую одежду обычно передавали родственникам и знакомым, донашивать), что-то перешивалось и перелицовывалось, потому что хорошая ткань была дефицитом. Моя бабушка Нина разрезала ненужные вещи на полосы и сматывала их в клубки, а потом крючком вязала круглые половички, которые клала на крыльце, у входной двери, около кровати.

Наши мамы и бабушки умели не только шить, но ещё и вышивали крестиком и гладью подушки-думочки и дорожки для украшения мебели, вязали крючком салфетки и подзоры на кровать.

Вот здесь книгу можно полистать

Вот здесь книгу можно полистать

Ещё одна позабытая обязанность хозяйки дома – это общение с родственниками с помощью писем и открыток. К каждому празднику мама покупала стопку поздравительных открыток, доставала листок с адресами родни и красивым почерком писала поздравительный текст. Когда я научилась читать и писать, это стало моей обязанностью: разлиновать открытку и постараться вывести как можно аккуратнее поздравление. Почерк у меня был не очень, поэтому учительница Валентина Алексеевна посоветовала маме придумать тренировочные задания по письму. И скоро к открыткам добавились письма: мама писала письмо бабушке на 4-х страницах, но карандашом. А я потом корпела над образцом, переписывая его на чистовик (зато раньше программы по русскому языку успела запомнить, где надо ставить запятые и тире).

Сейчас женщины стали не настолько ревностно относиться к домашним делам, да и многообразие помощников и возможностей упростить себе жизнь тоже играют свою роль. Мы уже не можем представить свою жизнь без водопровода и канализации, без холодильника и пылесоса, да и многих других вещей. И частенько задаём себе вопрос: как раньше у женщин на все домашние заботы хватало времени и сил?